돌아가는삼각지

<넝쿨>, 김원준에 환호하는 까닭

얼빵한 푼수

2012. 5. 21. 13:25

- <넝쿨>, 김원준에 환호하는 까닭

- 엔터미디어김교석입력 2012.05.21 10:00

- 김원준·유희열에게 느끼는 동지의식

- 환절기 주말에 마주한 90년대 청춘의 좌표

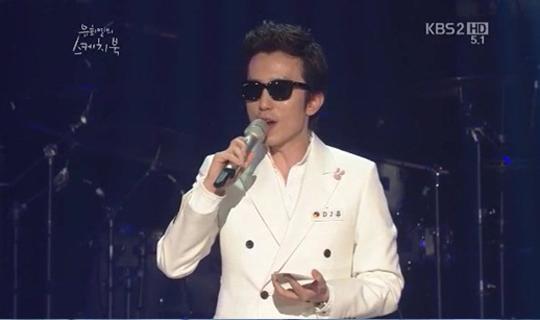

[엔터미디어=김교석의 어쩌다 네가] 몇 해 전 7080의 주역들이 아웃도어 용품으로 무장한 채 산과 들과 캠핑장으로 떠나자, 그 자리에 X세대가 침투하고 있다. 영화 < 건축학개론 > 부터 시작해 지난 주말 < 유희열의 스케치북 > 의 두 번째 청춘나이트까지 90년대의 청춘들을 재조명하는 붐이 대중문화 전반에 다양하게 나타나고 있다. 이런 흐름 가운데 주말드라마에서도 90년대 청춘의 한 조각을 찾을 수 있으니 바로 < 넝쿨째 굴러온 당신 > 의 한물간 청춘스타 윤빈, 바로 김원준이다.

한때 잘나갔던 청춘스타 윤빈은 유일한 수입원이었던 7080카페에서도 밀려나고, 동네 안경점 오픈행사를 하기에 이른다. 싼티 외에는 인정받지 못하는 나름 절망적인 상황이지만 스타라는 품위 때문에 운신의 폭도 좁다. 이런 인지부좌 상황을 주연으로 캐스팅 된 드라마 속 캐릭터 연구를 위해 서민생활 체험을 한다는 귀여운 거짓말로 넘긴다. 얼마 전 박소현과 함께 출연한 < 우리 결혼했어요 > 에서 보여준 김원준의 약간 철없는 모습이 전이된 듯한 < 넝쿨째 굴러온 당신 > 의 윤빈은 다른 배우가 '연기'하는 것이 아닌 진짜 청춘스타였던 김원준을 캐스팅함으로써 구구절절 설명하지도 않고, 애써 시트콤화하지 않아도 누구나 이해할 수 있는 정서를 만들었다.

이 현실감각은 윤빈을 보여주는 시선에서도 잘 드러난다. 윤빈 캐릭터와 그를 둘러싼 스토리는 기본적으로 코미디로 버무렸지만 실제로 윤빈 역을 김원준이 맡은 것은 창고에서 옛날 다이어리를 찾고서 추억에 젖는 것처럼, 그동안 잃어버렸다고 생각한 90년대의 청춘을 상징한다. 한때는 열렬히 좋아했지만 세월의 흐름 속에서 잊고 지낸 무엇들.(자신이 좋아했던 스타는 그렇게 잊고 지낸 청춘의 그림자 정도 된다) 윤빈 팬클럽 출신의 아줌마 방일숙(양정아)은 윤빈이 자기 집에 세 들어 살기 시작하면서 젊었을 때 그 화사한 청춘의 시절을 회상하며 힘을 얻는다.

그런 점에서 지난 주로 벌서 2회째를 맞은 < 유희열의 스케치북 > 의 청춘 나이트는 흔한 90년대 청춘 추억 상품의 틀을 하고 있지만 꽤나 흥미롭다. 유희열은 라디오로 대변되는 90년대 문화의 정수이지만 90년대의 화석은 아니다. 유희열은 성공한 뮤지션임과 동시에 거의 유일하게 90년대에 쌓은 정서와 향수를 대중적으로 유지하고 있는 방송인이다. 이소라, 신해철 등의 DJ들이 뭇 청춘들의 밤잠을 앗아간 90년대의 그 시절에 적립한 특유의 정서와 취향을 바탕으로 현재도 여전히 유효한 문화 아이콘으로 살아가고 있다.

그런 그가 90년대의 붐의 한가운데서 90년대를 추억하는 청춘들을 위한 이벤트를 연 것은 매우 시의 적절했다. 또한, 키치적으로 90년대를 과장되게 그려내면서 유행가가 송가로, 인기가수는 실력파 국민가수로, 잊힌 채 흘러간 시간은 '귀환'이라는 스포츠만화의 스토리텔링이 들어올 여백이 되는 간지러운 정서나 낯 뜨거운 예찬을 증발시킨 것은 탁월한 전략이었다. 추억은 우리를 또 다른 기대를 품게 하고, 계속해서 살아갈 힘을 충전하게 해주지만 과하면 추해지는 법이다.

김원준의 코미디 연기를 보면서 잊었던 기억을 머리 저편에서 꺼내보고, 유희열의 청춘나이트를 보면서 그 자리에 항상 뜨겁게 서 있는 사람들, 그리고 동지들을 확인한다. 유희열이 갖은 정서의 핵심은 바로 이 동지의식이다. 동시대를 살아온 최소 대리 3호봉 이상 연배들을 연결하는 매개체인 것이다. < 불후의 명곡 > 이나 < 나가수 > 를 보면서 환호하지 못하는 사람들도 유희열의 청춘 나이트만큼은 흥겨워하는 것은 바로 이 익숙함과 반가움을 함께 주기 때문이다.

칼럼니스트 김교석 mcwivern@naver.com